家同士の縁を結ぶ「結納」という儀礼

結納とは、婚約の証として、男性と女性双方の家から金銭や酒、縁起物などを取り交わす儀礼である。この時に両家の橋渡しを務めたのが仲人であった。

仲人は、見合いが終わると両家に何度か足を運び、相手に異存がなければ、大安や友引などの吉日を選んで「タルイレ(樽入れ)」を行う。この日、婿と仲人は「ツノダル(角樽)」などと呼ばれる一升樽に酒を入れて女性方の家を訪問し、その酒で本人、両親、親戚などの立ち会いのもと盃をかわす。儀式が終わると、女性方の家が用意した一升樽を持ち帰り、男性方の家でも盃をかわす。この日に酒を酌み交わすことで、婚約の成立となった。

結納の品に込められた願い

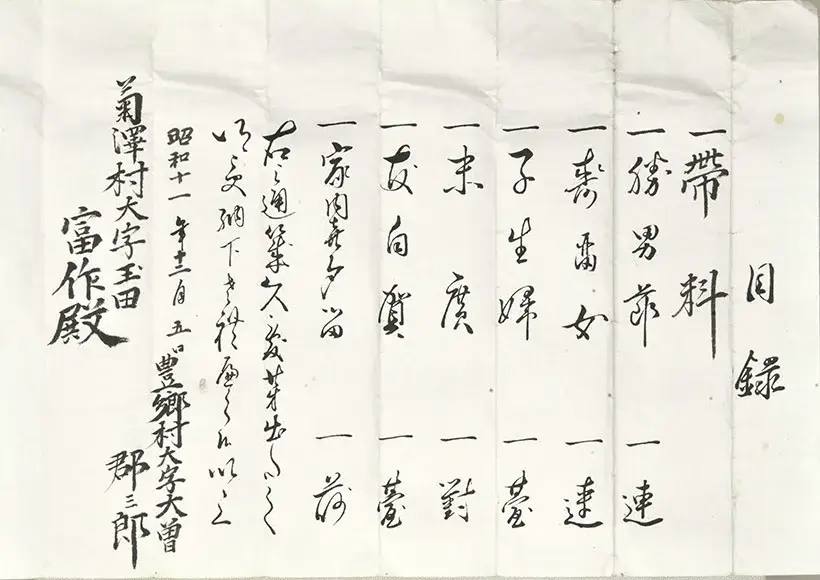

樽入れが終わると、結納が行われる。はじめに仲人は、男性方の家から預かった結納金と結納の品(目録)を女性方の家に届け、「本日はおめでとうございます。ご結納を持参しました。いく久しくお納めください」などの口上を述べた後、本人、両親、親戚の立ち会いのもとで結納の儀を執り行う。

続いて、女性方の家から預かった結納金と結納の品を男性方の家に届け、同じく結納の儀を行う。結納金は、男性から女性へは帯代、女性から男性方へは袴代として納めた。金額は家格にもよるが、返礼である袴代は「七分三分」といって帯代の10分の3、もしくは半額を返すものとされた。

結納の品は必ず7品、もしくは9品などの奇数とし、勝男節(かつおぶし)、寿多女(するめ)、子生婦(こんぶ)、友志良賀(ともしらが)、末廣(すえひろ)、家内喜多留(かないきたる・やなぎだる)など、縁起の良い文字があらわされた。

友志良賀は「共に白髪が生えるまで」、すなわち健康長寿を意味する麻。末廣は扇子、家内喜多留は酒樽を指すなど、それぞれに未来への願いが込められていた。

仲人は、結納とあわせて結婚式や荷送り(嫁入り道具の運搬)の日も決めておく。それ以降の取り消しは破談となり、その場合は「倍返し」といって、結納金の倍の額を返すのが習わしであった。

形を変えて受け継がれる“婚約の証”

近年は、樽入れを省略し、また両家がホテルや結婚式場、料亭などに一堂に集まって結納を行う例が多い。したがって、仲人が両家の間を行き来することはなくなった。そればかりか、結婚が家と家ではなく、個人と個人との結び付きに変化したことで、仲人が活躍する場面は少なくなっている。そして、結納そのものも形式的なものになっている。とはいえ、婚約指輪などを贈る風習などを見ると、「婚約の証」は形を変えて続いているようだ。

1965年、栃木県宇都宮市生まれ。宇都宮大学大学院教育学研究科社会科教育専修修了。栃木県立足利商業高等学校、同喜連川高等学校の教諭を経て、1999年より栃木県立博物館勤務。民俗研究、とくに生活文化や祭り、芸能等を専門とし、企画展を担当。著書に『栃木民俗探訪』(下野新聞社)などがある。