お七夜とは ― 赤ん坊の初めての外出と祈り

出産後7日目をお七夜という。この日は、産婆が赤ん坊に湯を浴びせてから袖のある着物(産着)を着せ、神棚、便所、井戸、氏神、橋、漆の木などへ抱いていく。その際、犬のように丈夫に育つようにと、男の子であれば鍋墨やマジック、女の子ならば紅で額に「犬」という字を書くこともある。

赤ん坊にとっては、生まれて初めて外に出る日で、こうした儀礼を出初め(デソメ)と呼ぶこともある。便所の神様や井戸神様、水神様などに新しい命が誕生したことを知らせるものであるが、井戸に落ちないようにとか、川に流されないように、そして漆にかぶれないようになど、様々な災難から赤ん坊を守って欲しいという願いも込められている。

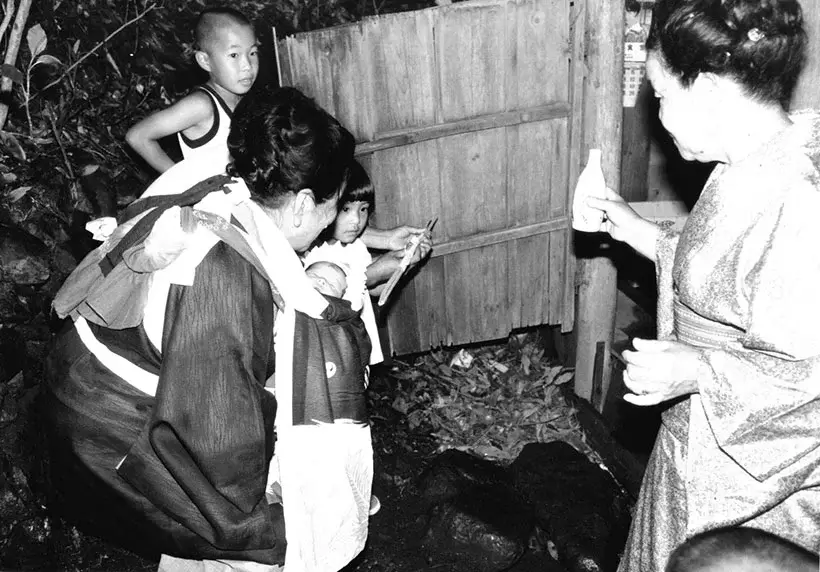

雪隠(せっちん)参り ― 便所の神様への願い

なかでも便所へのお参りは、栃木県を中心として北関東、福島県南部、長野県一帯で見られる風習で、雪隠参りとも呼ばれている。米や塩、赤飯、酒、かつおぶしなどを便所の神様に供えるものであるが、その際に鹿沼市粟野地区では、7歳以下で両親の健在な男女2人が、麻殻(おがら)で作った箸で赤ん坊に汚物を食べさせるまねをする。また、野木町など栃木県南部の低湿地では葦、芳賀郡や下都賀郡の畑地では桑の枝、山間部では萱を用いて同様の行事を行う。

使い終わった箸は紅白の水引をかけて便所の屋根や軒下などに刺しておくが、箸と箸との間隔を狭くすると、次の子が早く生まれるという。

昔の便所は、落ちると死につながる危険な場所であった。しかし、一方で肥料となる排泄物を溜めておく生命力がみなぎる空間でもある。雪隠参りは赤ん坊が便所に落ちないことを願うものとされるが、生と死とを司る便所の神に赤ん坊の無事成長を願う風習ともいわれる。

地域とつながる日 ― 赤ん坊の名前披露と祝宴

赤ん坊にとっては、地域社会への仲間入りの日でもある。当家では、出初めに集まってきた近所の子どもたちに赤飯や炒り豆、菓子、金などを配った。そして親戚や産婆、仲人、近所(組内)の人などを家に招待し、赤飯や酒、肴をふるまった。その祝いの席で、赤ん坊の名前が披露され、集まってきた大勢の人たちに抱きまわされた。この時にたくさんの人に抱かれると丈夫に育つといわれる。

お七夜は、人生における最初の節目である。それは、人間の証である名前が与えられ、一人の人間として社会的に認められる日でもあった。

1965年、栃木県宇都宮市生まれ。宇都宮大学大学院教育学研究科社会科教育専修修了。栃木県立足利商業高等学校、同喜連川高等学校の教諭を経て、1999年より栃木県立博物館勤務。民俗研究、とくに生活文化や祭り、芸能等を専門とし、企画展を担当。著書に『栃木民俗探訪』(下野新聞社)などがある。