鮎の漁獲量全国第2位!今年も来ました。鮎釣り解禁シーズン!!

太公望が待ちに待った季節がやってきた。鮎釣りの解禁日である。早いところでは5月なかば、遅くとも6月になると、那珂川や鬼怒川、思川といった栃木県内の河川には、鮎を目当てとした釣り人がやってくる。令和4年の漁業・養殖業生産統計によれば栃木県の鮎の漁獲量は299tで全国2位。なかでも那珂川は鮎釣りのメッカとして知られている。

歴史に刻まれた栃木と鮎の絆

栃木と鮎のつながりは古代以前に遡る。奈良県橿原市の藤原宮跡からは「下毛野国足利郡波自可里鮎大贄一古参年十月廿三日」と書かれた木簡が出土しているが、これは大宝3(703)年に天皇に献上するための鮎が足利郡波自可里(現在の足利市葉鹿町のあたりか)から送付されたことを示す荷札と考えられている。

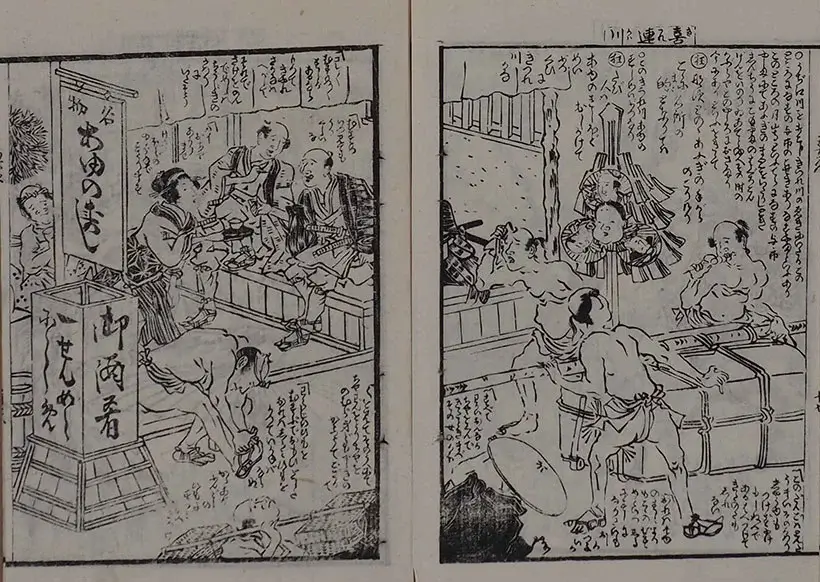

また、江戸時代後期に書かれた十返舎一九の道中記、『諸国道中 金の草鞋』の喜連川の場面には、「名物 あゆの寿し」の看板が見える。「あゆの寿し」は押し寿司の類で、喜連川の名物であったことがわかる。復刻されたものは、季節限定ではあるが、道の駅「きつれがわ」で買い求めることができる。

産地ならではの鮎料理の多彩な魅力

鮎は塩焼きも美味しい。塩をまぶして竹串に刺し、炭火でじっくりと焼き上げたものは頭から尻尾まで丸ごと食べられる。「鮎飯」は、はらわたをとって素焼きにした鮎を米と一緒に炊き上げたもので、祭りなどハレの日に作られた。

そして、水や砂糖、水飴、醤油などでじっくりと煮込んだ「鮎の甘露煮」は土産物として知られている。産地ならではの珍味として「鮎のうるか」がある。うるかとは内臓の塩漬け、いわゆる塩辛である。取り出した内臓に塩をたっぷりとまぶして瓶に入れ、1ヶ月ほど冷暗所に置いておくと味がなじんで食べ頃になる。はらわたではなく、白子と卵から作られた「こうるか」も酒のつまみに合いそうだ。

生活の知恵から生まれた「くされずし」

宇都宮市上河内地区では、11月23日の「羽黒山神社の梵天祭り」に合わせて「鮎のくされずし」が作られる。鮎の内臓をとって背開きにしたものを塩に漬けておき、食べる1週間ほど前になったら塩抜きしてから細かく刻み、米飯、千切りにした大根と混ぜ合わせてから桶の中に漬け込む。おとし蓋をして重しを載せ、冷暗所に置いておくと水が上がってくるので、そうしたら桶の上下を逆さにして、水気を切る。独特の臭いがあるので好みは分かれるが、「くされずし」は生活の知恵から生まれた保存食でもあった。

内陸地域にある栃木にとって、川魚は貴重なタンパク源であった。海の魚に比べると地味かもしれないが、鮎はもちろん、これから旬を迎える鰻、泥鰌といった川魚にも注目して欲しい。栃木の豊かな自然が育む川魚たちは、地域の食文化を支える大切な存在である。

1965年、栃木県宇都宮市生まれ。宇都宮大学大学院教育学研究科社会科教育専修修了。栃木県立足利商業高等学校、同喜連川高等学校の教諭を経て、1999年より栃木県立博物館勤務。民俗研究、とくに生活文化や祭り、芸能等を専門とし、企画展を担当。著書に『栃木民俗探訪』(下野新聞社)などがある。